相対音感保持者のわたし。

絶対音感ありません(>人<;)

すると、あらゆる調で、

「その調の」ドレミファソラシドでメロディが聞こえます。

これっていわゆるクラシック的な「楽譜を見て演奏する」ということと、

相性が悪いというか、なじまないのですね。

今日はその辺について軽く書きます。

耳コピピアニストはこうして誕生する

耳コピピアニスト、というのは、

こんな感じでピアノに取り組んでいることが多いかと思います。

基本的には、

「曲を覚えるフェーズ」

「ピアノを練習するフェーズ」

っていう二つのフェーズがあるんです。

「曲を覚えるフェーズ」

(1)西野カナさんが休養宣言をしたというニュースを見て、

そういえば聞いたことなかったなあ、と思って、YOUTUBEなんかで聞いてみる。

(2)西野カナの曲では「Darling」という曲が、自分は好きだなあ、などと興味をもつ。「Darling」という曲をスマホで鬼リピートするようになる。

(3)何回も聞くうちに、歌詞と一緒にメロディも覚えてしまう。

メロディを歌えるようになった時点で、楽譜化する準備は整った。

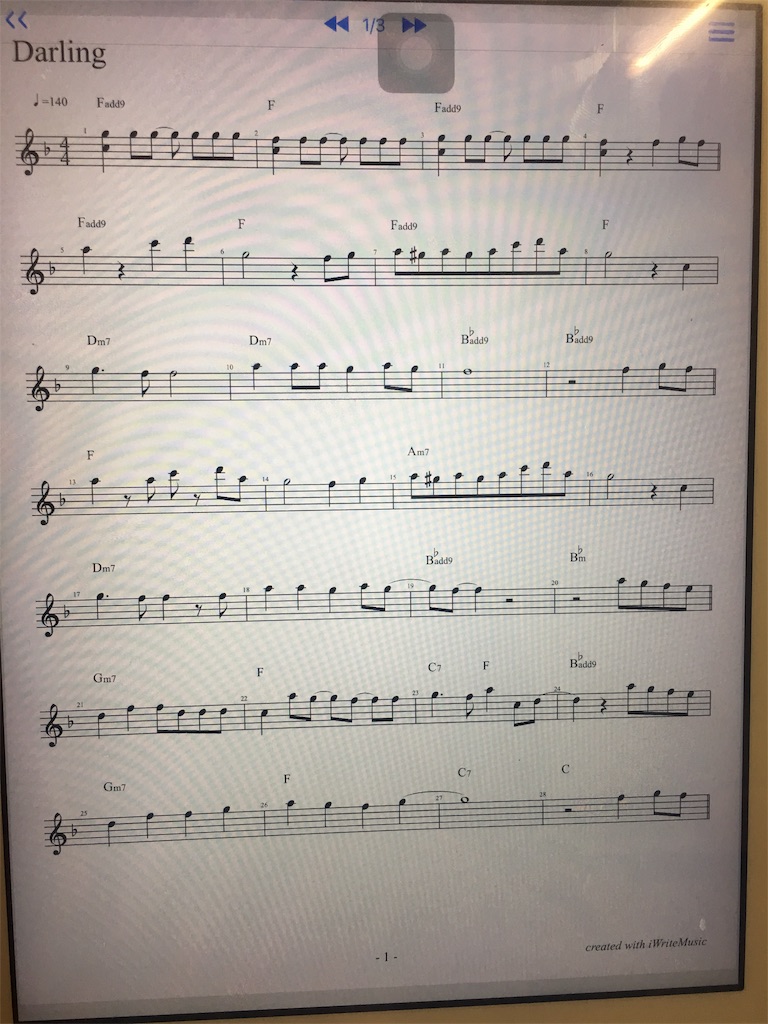

(4)IwriteMusicのような、楽譜を書けるアプリを使って、楽譜を書く。

↑私が採譜した西野カナの「Darling」

これは普通の人には驚愕する能力かもしれないけど、

歌を正しく歌える人だったら、相対音感は基本的にあるはずなので、

「単なる慣れの問題」だったりします。

自分が歌ってる音の高さと、音符の音の高さが一致すれば正しいので、

それを書けばよい。

なれると、相対音感が育って、メロディがドレミで聞こえる確率がアップします。

スラスラと書けるようになります。

しかし、音の長さとか、休符、とかをちゃんと書けないとできない。

これを「リズミックノーテーション」と言い、

基本的な楽譜の書き方を学べばわかります。

↑これは、その辺の事情を扱った良書。決定版的な一冊ですね…

(5)私はコードは聞き取りが困難なので、ネットで調べてます。

実際に弾き歌いをする。

コードと歌が合ってなかったら、「あれ?なんか違うかも」と気づくものです。

(6)メロディとコードを記述したら、楽譜が完成!

以上です。

耳コピにピアノは全然使いません。

使うのは、耳と自分の声だけです。

ミュージシャンとは、そうあるべきかな、と勝手に思ってます。

道具はiPhoneとiPadを使うので、家にいる必要もありません。

電車やバスに乗ってる暇な時間にやってます。

1曲の採譜に、2-3日かけてます。

「アプリの使い方」

「リズミックノーテーション」

「歌唱力(歌はうまくなくていいが、音程が正確)」

「相対音感」

ここまでが曲を覚えるフェーズ。

なんとなく、クラシックピアノやってるのに、歌わせると音痴だなあ、という人がいるものですが、そういう人は、上にあげたような能力が鍛えられていないためだと思います。

耳コピピアニスト特有の難しさ

で、いよいよ次に、実際にピアノの前で

「ピアノを練習するフェーズ」に入ることになるのですが、

メロディとコードを記載しただけの楽譜を使って、

それを適当にアレンジしてピアノを弾くことになります。

これが、なかなかノウハウがいるところです。

音楽理論とか、アレンジテクニックが必要なのです。

クラシックピアノでは、あまり求められない能力ではないでしょうか。

難しさその1

相対音感保持者の場合、頭の中のメロディはその調のドレミファソラシドで鳴っている。

西野カナの「Darling」の歌いだし歌詞で言うと「ねえダーリン、ねえダーリン」のところを例にとると

キーがFで

ファーソファラー、ドーレーラー、と弾くべきですが、

頭の中では

ドーレドミー、ソーラーレー、のような音が鳴っている。

だから、実際弾く音を、瞬間移調して弾いているのですね!

「そんなこと出来るのか!」と思うかもしれませんが、

相対音感の耳コピピアニストはみんなやってるんじゃないかなあ。

こんな感じなので、耳コピピアニストは

楽譜を弾くのが苦手な人が多いと思います。

難しさその2

クラシックだと、右手パートはこう、左手パートはこう、と

「ちゃんとした楽譜」があるものです。

しかし、耳コピピアニストには、まともな楽譜は存在しません。

コードネームや曲のリズムパターンなどから、こうやって弾こう、と

独自のアレンジを繰り出していかないといかんのです。

ここが難しく、かつ独創性を求められる楽しめるところでもあると思います。

お読みいただきましてありがとうございます。